新年度の保育園申請の時期やなぁ…

どうしました?

手続きがややこしくてやる気にならんのよ。

そうですよねぇ…。では、要点を絞って申請の仕方を説明しますね!

この記事は令和7年4月1日付で認可保育施設(認可保育園・認定こども園・小規模保育園など)に2号認定・3号認定で新規申請する人向けの説明です。特に必要なところをピックアップしてお話ししますが、実際に申請する前には必ず「令和7年度4月新潟市認可保育施設入園のてびき」をお読みください。

認可保育施設って何?という方や2号認定・3号認定って何?という方は先に下の記事をお読みください。

新潟市の令和7年度4月入園について

申請時期はいつなん?

今年も11月1日から申請受付開始になっています。入園手続きの概要についてお話ししますね!

入園てびき・各種申請書類の配布開始日・配布場所

配布開始日:令和6年10月1日(火)~

配布場所:各認可保育施設

てびき、申請書類様式は新潟市のホームページでもダウンロードできます。

1次募集の概要(てびき表紙)

申請受付期間:令和6年11月1日(金)~令和6年11月15日(金)

申請書類提出場所:第1希望の保育施設

結果通知時期:令和7年1月27日(月)発送予定

2次募集の概要(てびき表紙)

申請受付期間:令和7年1月30日(木)~令和7年2月7日(金)

申請書類提出場所:第1希望の保育施設が所在する区の区役所健康福祉課

結果通知時期:令和7年2月28日(金)発送予定

2次調整で未決定となった方に対して3月上旬に2次募集未決定者調整もある予定です。

0歳児:令和6年(2024年)4月2日~

1歳児:令和5年(2023年)4月2日~令和6年(2024年)4月1日

2歳児:令和4年(2022年)4月2日~令和5年(2023年)4月1日

3歳児:令和3年(2021年)4月2日~令和4年(2022年)4月1日

4歳児:令和2年(2020年)4月2日~令和3年(2021年)4月1日

5歳児:平成31年(2019年)4月2日~令和2年(2020年)4月1日

申請書類の書き方

書類がいっぱいあって分からんのよね…

保育が必要な理由によって提出書類が違います。くわしく説明しますね!

書類を書く前の注意点(てびきP2~3)

訂正する時は、二重線を引いて、その余白に正しい内容を記入してください。修正液・修正テープや消えるボールペンは使えません。大幅な修正が必要な時は、新しい紙に改めて記入してください(新潟市のホームページからダウンロードできます)。

書類の記載内容に記載漏れ等の不備や不足があった場合、利用調整で不利になる可能性があります。もし、不備や不足があった場合でも新潟市から連絡はありません。

申請内容に誤りがある場合、入園が取り消されたり、令和7年4月末日で退園となる場合があります。

また、申請にあたっては父母いずれもが(ひとり親の場合はどちらか)保育必要事由のどれかにあてはまることが必要です。

- 就労

月64時間以上の就労をしている(無収入の活動は就労の対象にはならない) - 就学

学校教育法に基づく学校や職業訓練校等に月64時間以上通っている - 介護・看護

長期にわたる病気や心身に障がいがある親族(原則、同居親族)の介護・看護を月64時間以上している - 出産

妊娠中、または出産後間もない【出産予定日の8週間前(多胎妊娠は14週間前)の日が属する月の初日から出産日の8週間後の日の属する月の末日まで】 - 疾病・負傷

疾病を患っている、または負傷中 - 障がい

身体や精神に障がいがある - 災害

震災・風水害・火災などの災害の復旧にあたっている - 求職活動

継続的に求職活動をしている【入園後3か月間のみ。それ以降は他の要件にあてはまらない限り退園】 - 育児休業

育児休業を取得している【令和7年3月31日時点で申請児童が認可保育施設に在籍している場合のみ】 - その他

・上記に近い状態があり、明らかに家庭で保育が困難であると新潟市が認める場合

・月64時間未満の就労中で、児童が①~④のすべてにあてはまる場合

①集団生活が可能である

②年度初日の前日に3歳に達している

③特別児童扶養手当支給対象児童・障がい者手帳の交付児童・療育手帳の交付児童のいずれかにあてはまる

④幼稚園の入園が難しい - 虐待やDVのおそれがあるとき

申請児童に障がい児保育の希望や心身の発達などに心配がある場合、または医療的配慮が必要となる可能性がある場合は、申請前にお住まいの区の健康福祉課児童福祉係/担当の指導保育士に相談してください。

申請書等の写しが必要な場合は、提出前にコピーしておきましょう。

令和7年1月~3月に年度途中入園した場合、入園した保育施設の令和7年4月以降の籍はありません。必ず令和7年4月入園の申請を同時に行ってください。

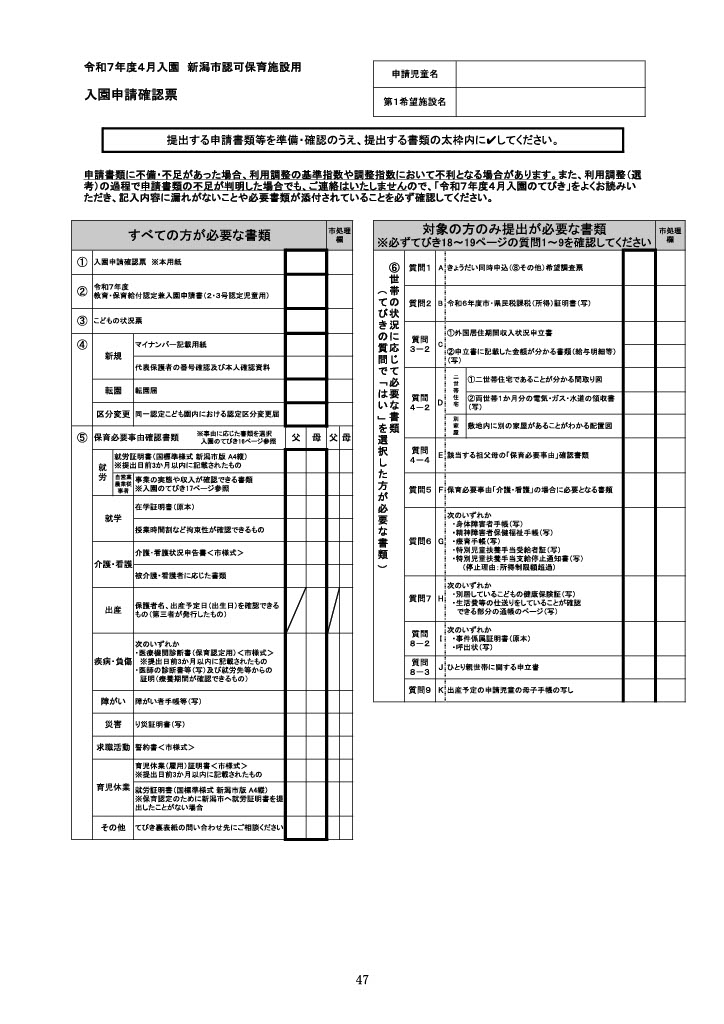

全員提出が必要な書類(てびきP7)

※以降の書類画像はすべて新潟市ホームページより

- 右上に「申請児童名」「第1希望施設名」を書いてください。

- 提出する書類の確認欄にチェックを入れてください。

- 申請児童1人につき1枚提出が必要です。

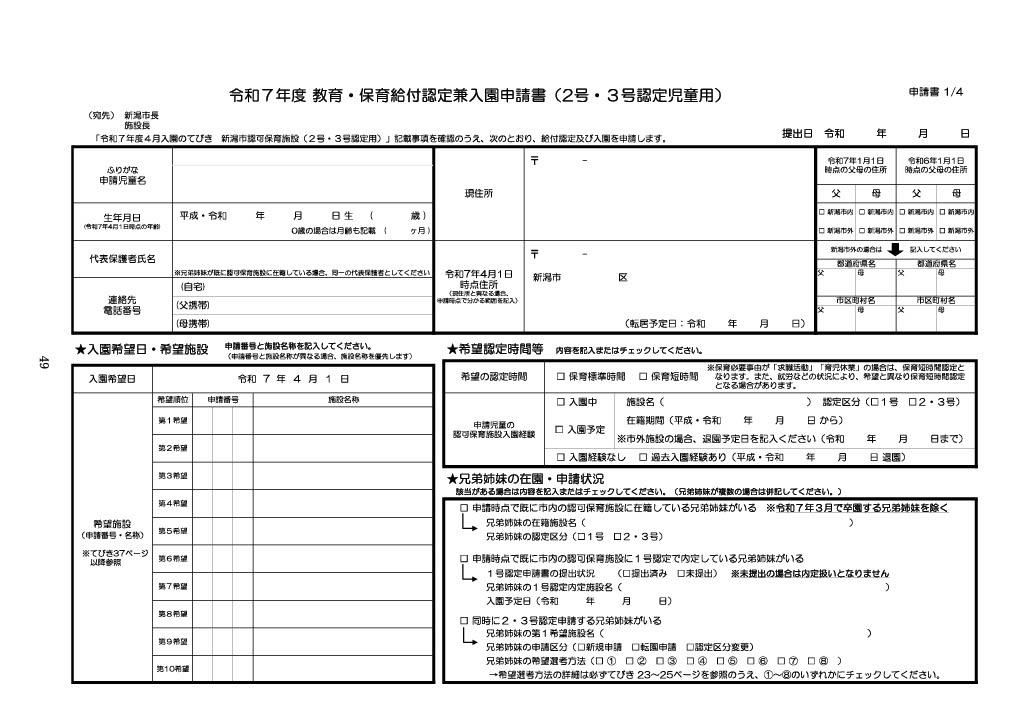

<1ページ目>

- 提出日:実際に書類を提出する日を書いてください。

- 申請児童名:保育施設に通う予定のお子さんの名前を書いてください。申請時に未出生の場合は空欄で大丈夫です。

- 生年月日:年齢は令和7年4月1日時点の年齢(0歳の場合は月齢も)を書きましょう。申請時に未出生の場合は空欄で大丈夫です。

- 代表保護者氏名:きょうだいがすでに認可保育施設に通っている場合、同じ代表保護者にしてください。もし親のどちらかが単身赴任等で新潟市以外に居住している場合は同居している親が代表保護者となります。

- 連絡先電話番号:直接連絡が取れる電話番号を記入してください。

- 現住所:申請時の住民票の住所を書いてください。令和7年4月1日時点での住所が現住所と違う場合は下の段に令和7年4月1日時点での住所も書いてください(未定の場合は「未定」と書いてください)。

- 希望施設名:申請番号は入園てびきのP37以降を参照してください。多く書いた方が入園できる可能性は高まります。ただし、必ず通える園を書きましょう。

- 希望認定時間等:「保育標準時間」は保育施設ごとに決められた開園時間から11時間の時間帯のこと、「保育短時間」は保育施設ごとに決められた開園時間から8時間の時間帯のことです。どちらにあてはまるかはてびき5ページの保育必要量の認定もご参照ください。

- 兄弟姉妹の在園・申請状況:すでに認可保育施設に通っている・内定している・今回同時に申請するきょうだいがいる場合記入します。同時に申請するきょうだいがいる場合はどのように選考してもらうかいろいろなパターンがあります。てびきのP23~25をお読みください。

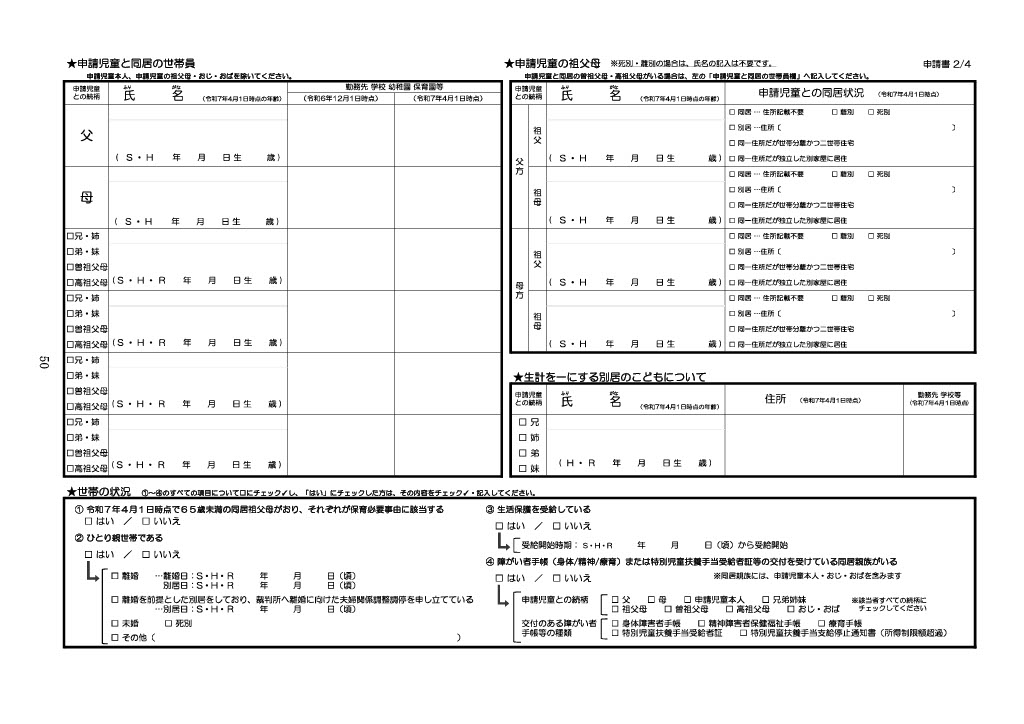

<2ページ目>

- 申請児童と同居の世帯員:申請児童本人、申請児童の祖父母・おじ・おばを除いて記入してください。単身赴任中の保護者がいる場合は同居として記入してください。

- 勤務先・学校・幼稚園・保育園等:それぞれの時点での状況を記入してください。令和6年12月1日時点で育児休業中の場合は「育休中」、未就学の子どもを園に預けていない場合は「教育・保育施設に預けていない」と書いてください。令和7年4月1日時点について同時申請のきょうだいがいる場合は第1希望の施設を記入してください。申請児以外の未就学の子どもを園に預けない場合は「教育・保育施設に預けない」と書いてください。

- 申請児童の祖父母:別居同居関係なく申請児童の祖父母について記入してください。死別・離別の場合はあてはまる項目にチェックし、氏名欄には「死別」「離別」と書くだけで結構です。

- 世帯の状況:①~④のすべての項目についてチェックを入れ、「はい」にチェックした方は詳細を記入してください。

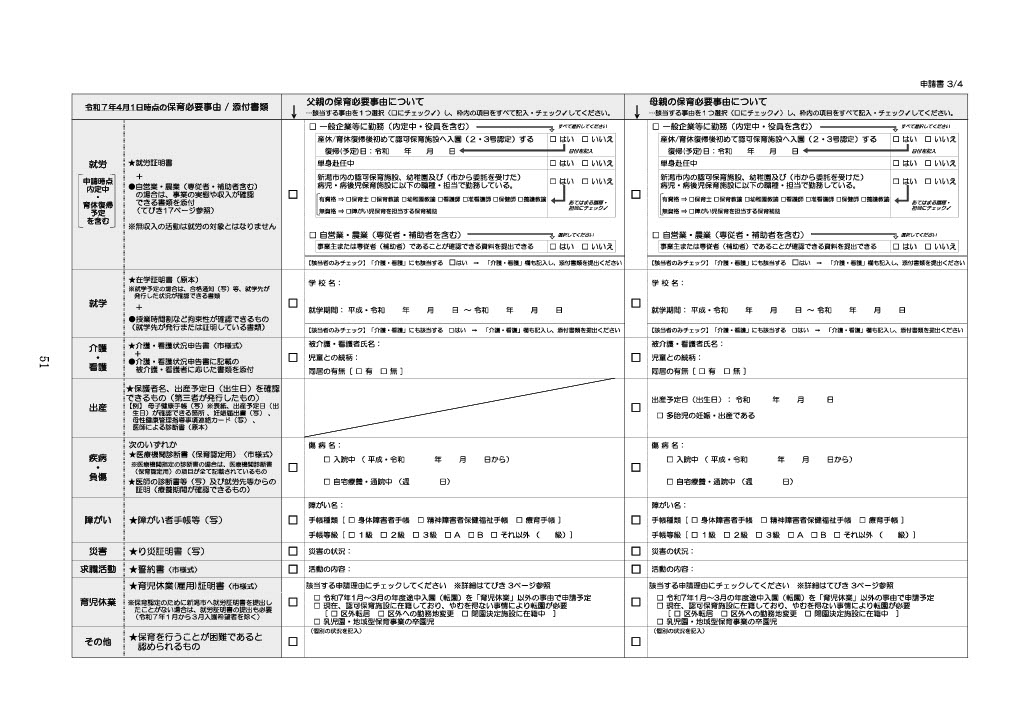

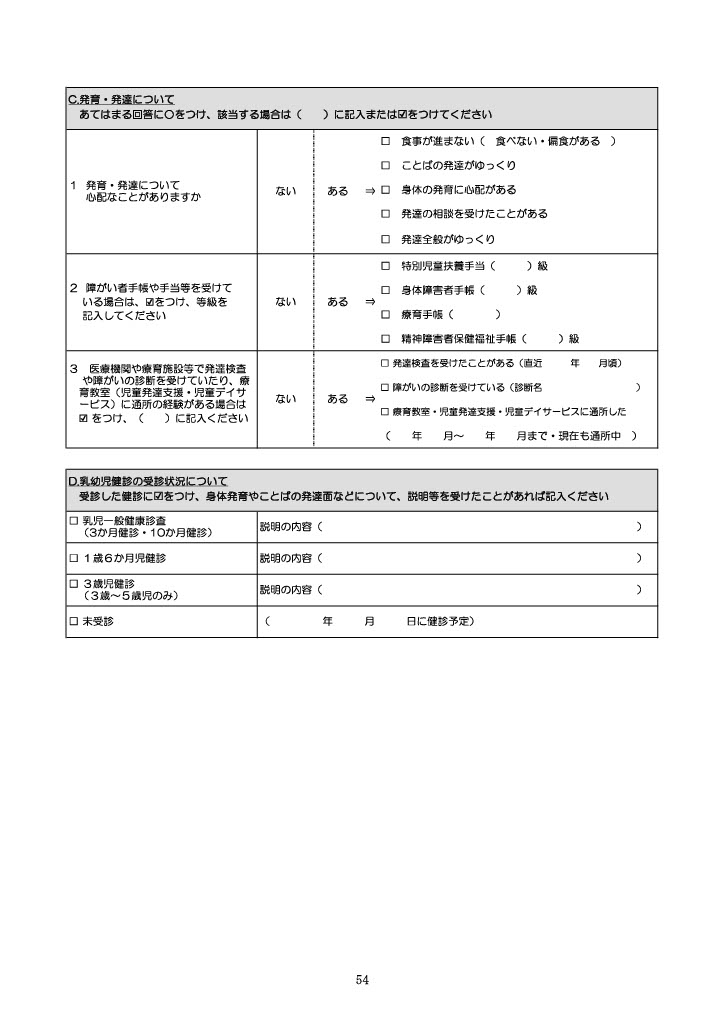

<3ページ目>

- 令和7年4月1日時点の保育必要事由:父親・母親どちらも(ひとり親の場合はどちらか)あてはまる事由にチェックを入れ、必要事項を記入してください。

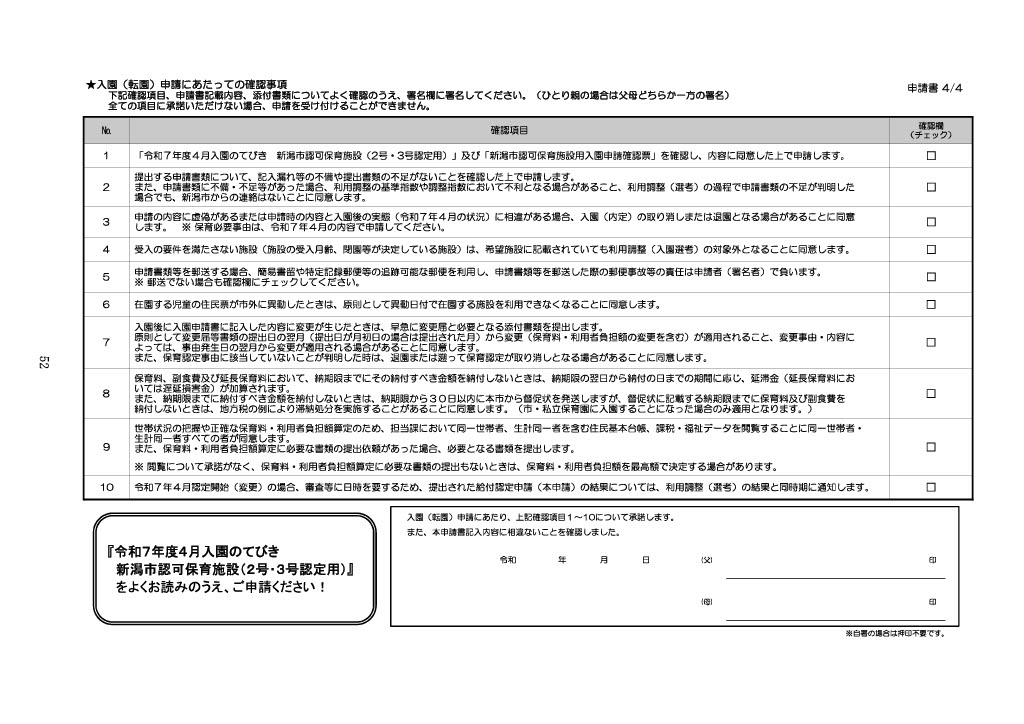

<4ページ目>

- 入園申請にあたっての確認事項:確認項目を読んで、確認欄にチェックを入れてください。すべての項目にチェックがないと申請は受け付けられません。

- 署名欄:日付には書類を提出する日を書き、父親・母親それぞれ(ひとり親の場合はどちらか)署名してください。本人が名前を書いた場合、ハンコを押す必要はありません。

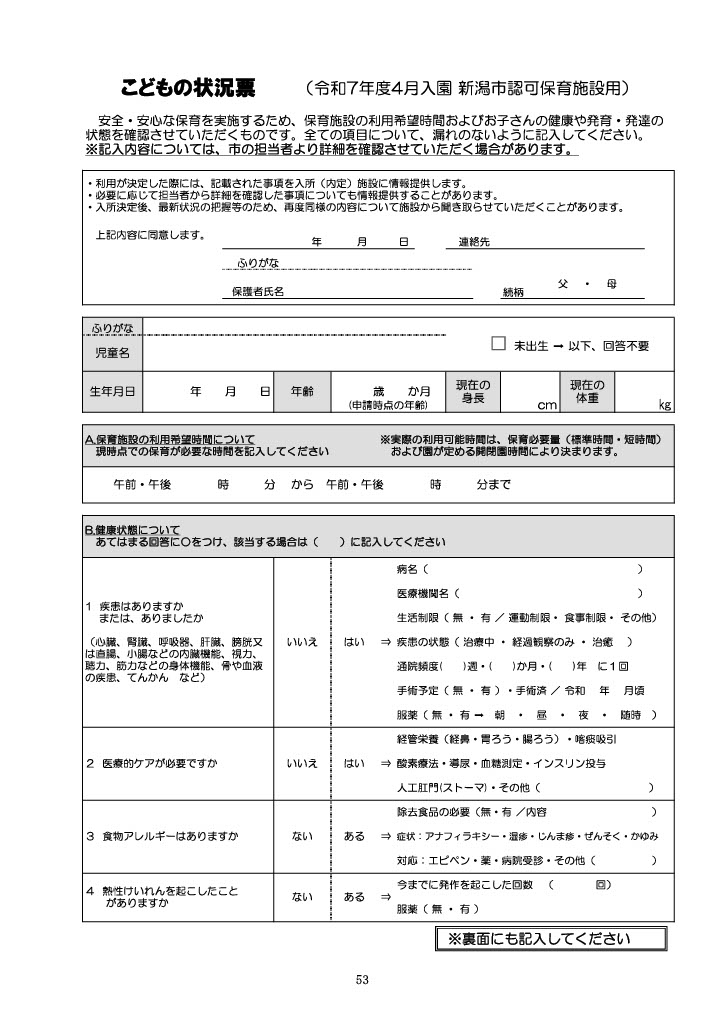

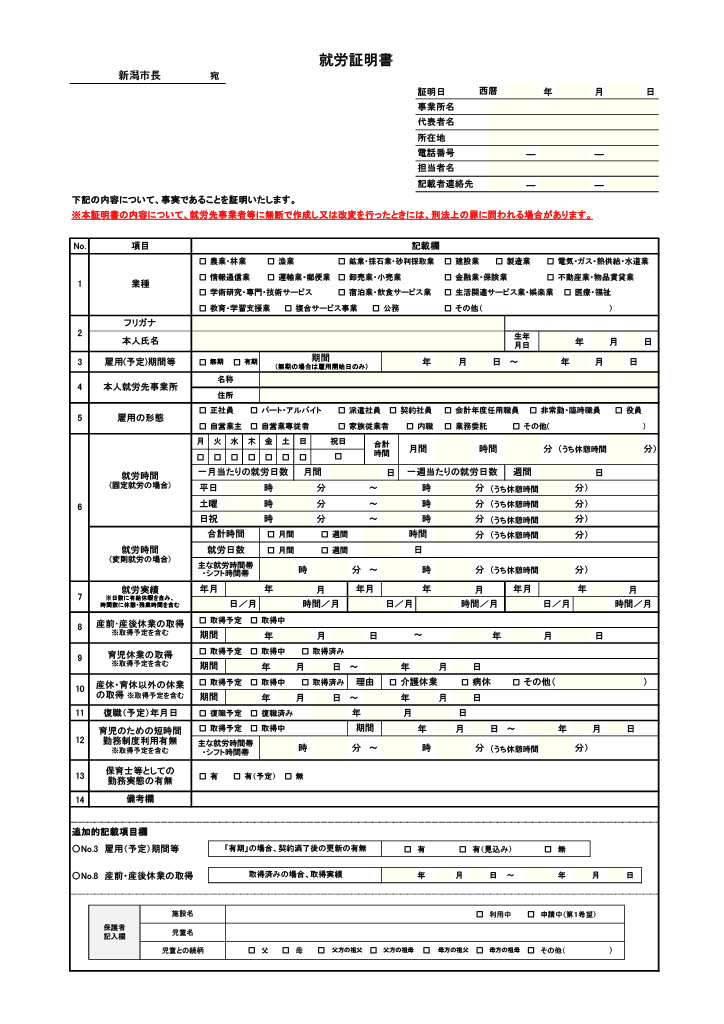

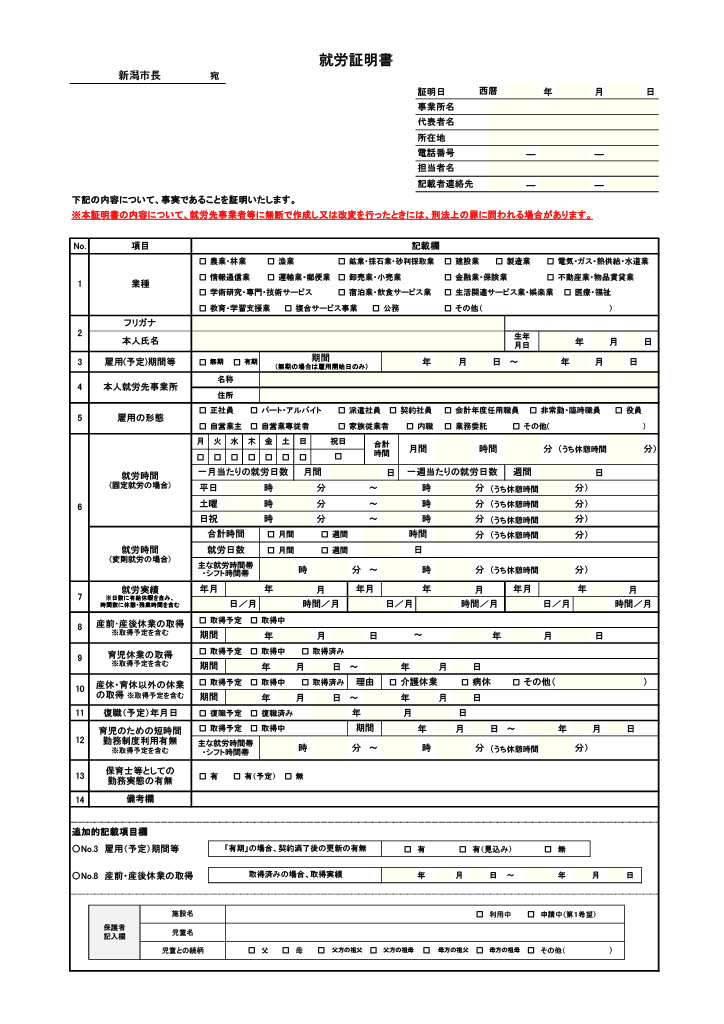

- 申請児童1人につき、1枚提出が必要です。

- すべての項目について必要事項を記入してください。裏面にも記載が必要です。

令和7年度から提出が必要になった書類です。利用施設が決定した際に保育施設に情報提供するための資料であり、内容が利用調整に影響することはありません。

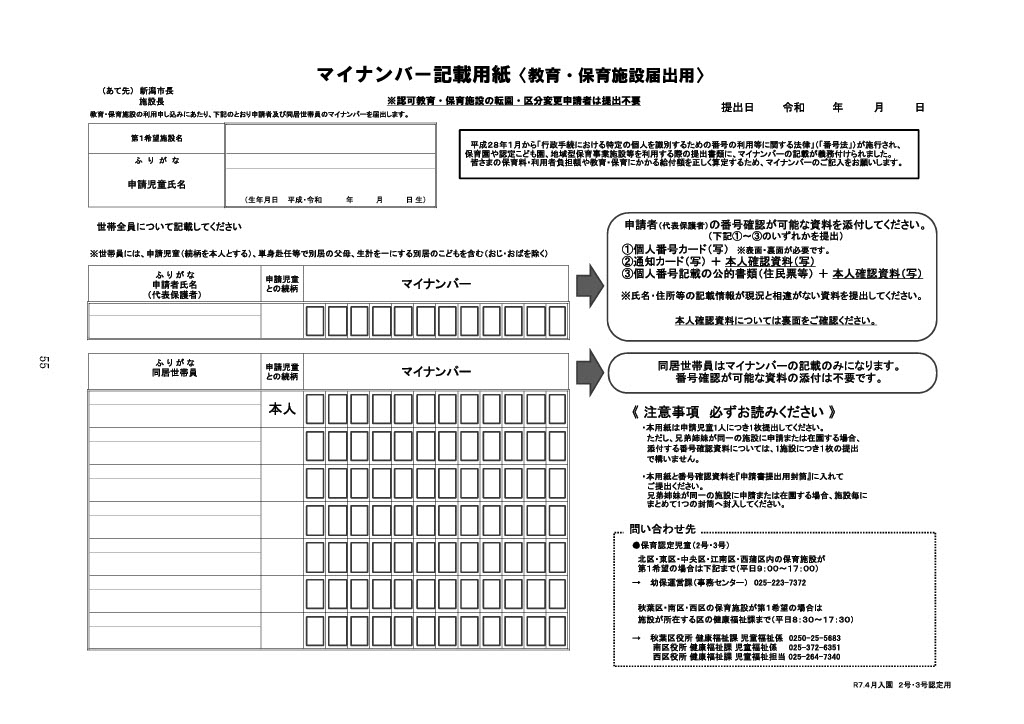

- 申請児童1人につき1枚の提出が必要です。

- 同居世帯員欄には申請児童本人も忘れずに記入してください(未出生の場合は空欄でOK)。

- 同居世帯員欄には、入園申請書に「同居世帯員」として記入したすべての人を記入してください。単身赴任中の保護者や同居の祖父母も含みます。

- 記入例(てびきP57)も参考にしてください。

次のいずれかをマイナンバー記載用紙と一緒に提出してください。

- 代表保護者のマイナンバーカードの写し(表面・裏面どちらも)

- 代表保護者の通知カードの写し+本人確認資料(運転免許証、パスポートなどの写し)

- 代表保護者のマイナンバー記載の公的書類(住民票など)+本人確認資料(運転免許証、パスポートなどの写し)

これは代表保護者の分だけでOKです。提出する資料に書いてある氏名・住所等が今の状況と一緒であることを確認してください。

全員提出が必要な書類はこれだけかな?

まだ生まれていない子どもの入園申請を行う方は、母子健康手帳の表紙と出産予定日が確認できるページのコピーも提出してくださいね。

次からは「保育必要事由」別に必要な書類についてやで。自分があてはまる所を読んでな~。

「就労(会社などに勤務)」の人が必要な書類

- 記入するのは一番下の保護者記入欄だけです。

- それ以外は勤務先(内定先)が書きます。担当部署に記入をお願いしてください。時間がかかる場合があるので早めに依頼しましょう。複数の勤務先がある場合は、それぞれに書いてもらう必要があります。

- きょうだいが同時に同一施設へ申請する場合は、きょうだいの氏名を連名で書いて、1枚だけ提出すればOKです。

- きょうだいが別々の施設へ申請する場合は、上の子は原本、下の子はコピーを提出してください。

「就労(自営業・農業)」の人が必要な書類

- 保護者が事業主の場合はすべての項目を自分で記入してください。記載要領(てびきP66)や記入例(てびきP65)を参考にしてください。

- 専従者・補助者の場合は一番下の保護者記入欄だけ記入し、それ以外は事業主に記入をお願いしてください。

- きょうだいが同時に同一施設へ申請する場合は、きょうだいの氏名を連名で書いて、1枚だけ提出すればOKです。

- きょうだいが別々の施設へ申請する場合は、上の子は原本、下の子はコピーを提出してください。

事業主の場合:直近の確定申告書(第一表・第二表)の写し、または直近の市民税・県民税申告書(両面)の写し。事業開始初年で確定申告を迎えていない場合は開業届の写しなど

専従者の場合:該当専従者名の記載がある事業主の直近の確定申告書(第一表・第二表)の写し、または該当専従者名の記載がある事業主の直近の市民税・県民税申告書(両面)の写し、または源泉徴収票の写し。従事開始初年で事業主が確定申告を迎えていない場合は青色専従者給与に関する届出書の写し、または直近1ヶ月分の給与明細等の写しなど

補助者の場合:直近の確定申告書(第一表・第二表)の写し、または直近の市民税・県民税申告書(両面)の写し。従事開始初年で確定申告を迎えていない場合は直近1ヶ月分の給与明細等の写しなど

保育料を決めるために必要ですので確定申告は忘れないようにしましょう!

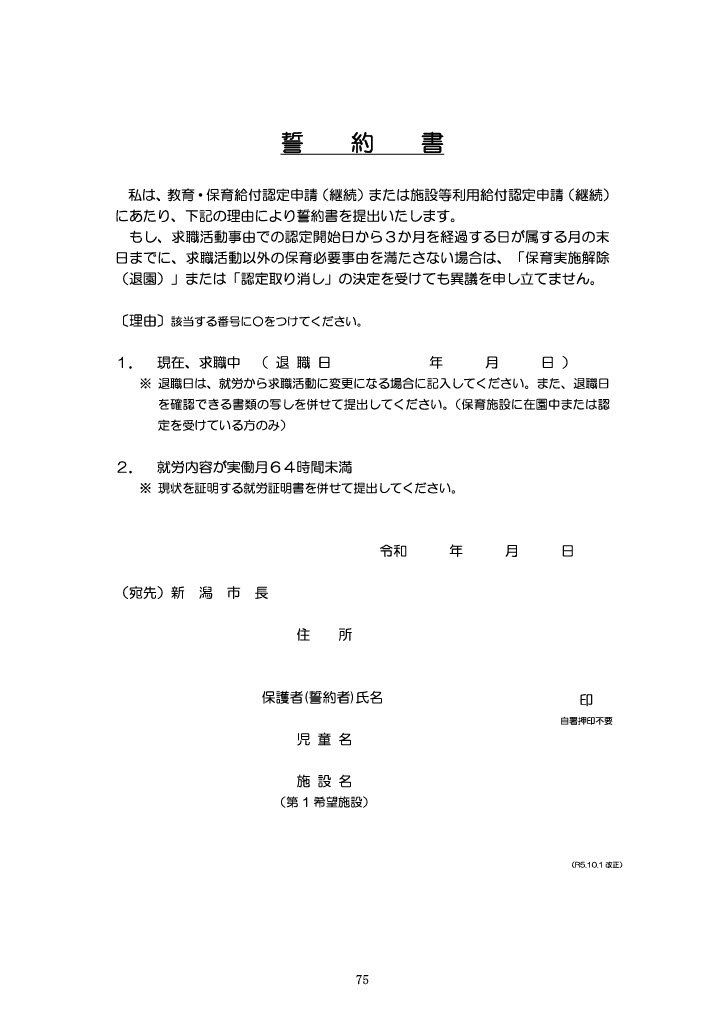

「求職活動」の人が必要な書類

- あてはまる番号に〇をつけてください。新規申請の場合、退職日は書く必要がありません。

- 日付には書類を提出する日を書き、求職活動をしている保護者の名前・申請児童名・第1希望の施設名を書いてください。保護者本人が名前を書いた場合、ハンコを押す必要はありません。

- 記入例(てびきP76)も参考にしてください。

「就学」の人が必要な書類

就学先で発行してもらってください。就学予定の人は合格通知書の写しなどでもOKです。

日中学校に行っていて保育ができないと分かるような就学先が発行、または証明している書類が必要です。

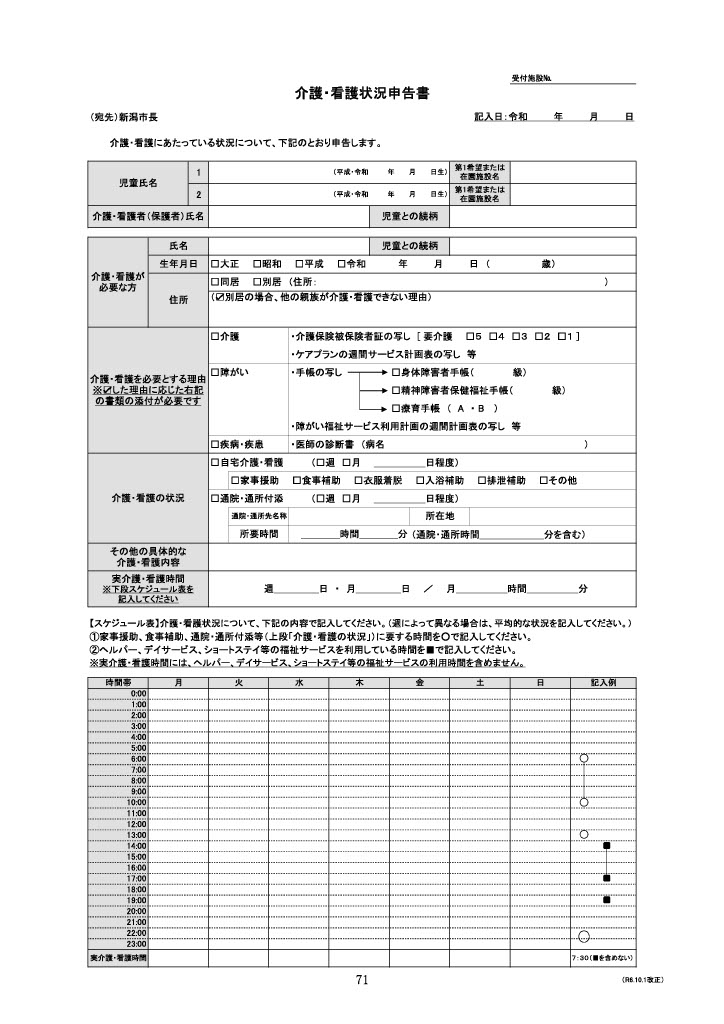

「介護・看護」の人が必要な書類

- 受付施設No.:空欄でOKです。

- 記入日:記入した日を書いてください。

- 介護・看護が必要な方:介護・看護をする対象の人の名前などを記入してください。

- 介護・看護を必要とする理由:あてはまる所にチェックを入れて、必要事項を記入してください。

- 介護・看護の状況:あてはまる所にチェックを入れて、必要事項を記入してください。

- その他の具体的な介護・看護内容:実際に行っている介護・看護内容を書いてください。

- 実介護・看護時間:一番下のスケジュール表を記入して、ヘルパーやデイサービス等を利用している時間以外の介護・看護時間を計算してください。

- 記入例(てびきP72)も参考にしてください。

要介護認定があることが必要です。広げてコピーしてください。

対象の人のサービス利用状況などが分かる書類が必要です。

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうち対象の人が持っている手帳の写しが必要です。

対象の人のサービス利用状況などが分かる書類が必要です。

「出産」の人が必要な書類

次のうち、いずれか1つを提出してください。

表紙と出産予定日(出生日)が確認できるページをコピーしてください。

出産予定日(出生日)が書かれていることを確認してください。

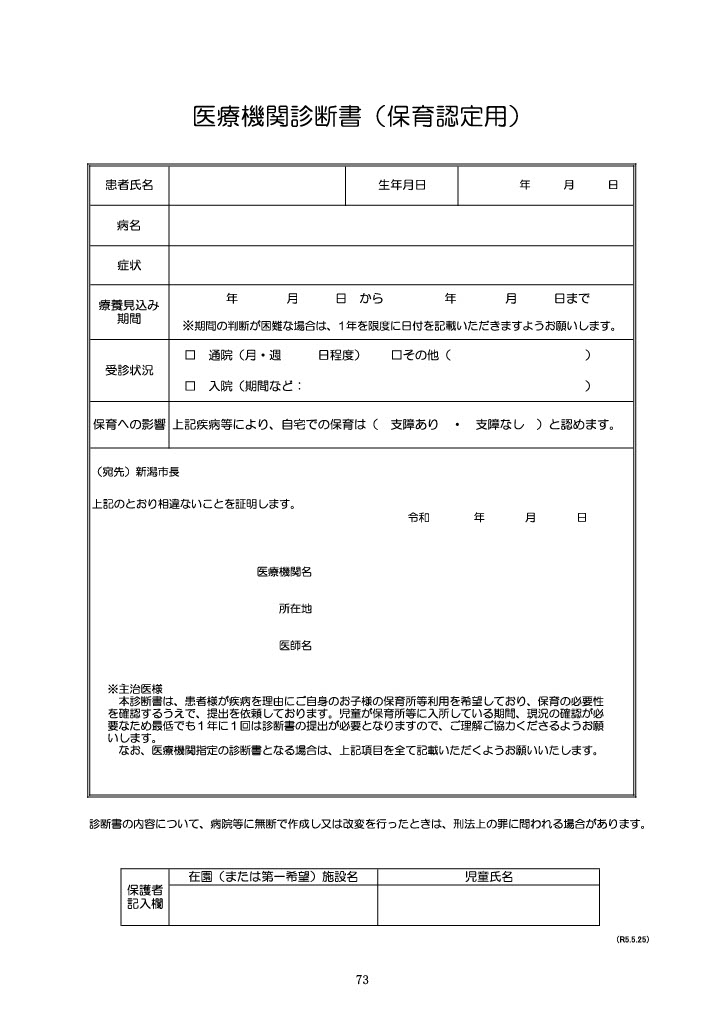

「疾病・負傷」の人が必要な書類

次のうち、いずれか1つを提出してください。

- 一番下の保護者記入欄だけ記入し、それ以外は医療機関に記入をお願いしてください。

- 提出日前3か月以内に記載されたものが必要です。

「障がい」の人が必要な書類

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの写しが必要です。

「災害」の人が必要な書類

被害を受けた場所の自治体に申請して用意してください(火災の場合は消防署)。

「その他」の人が必要な書類

具体的にどういう書類が必要かは個別に各区役所健康福祉課児童福祉係/担当に相談してください。

申請書類の提出について

1次募集の提出書類は令和6年11月1日(金)~令和6年11月15日(金)の間に、第1希望の認可保育施設に提出してください。

1日でも遅れると受け付けてもらえませんので、なるべく余裕をもって提出しましょう。

申請内容のみで保育施設に入園できるかどうかが決まりますので、記入漏れや間違い、必要書類の抜けがないかしっかり確認してください。

今回は触れていませんが、世帯の状況によって必要な書類もあります。てびきP18~19を見て、必要な書類がないか確認してください。

申請書類を用意する前に見といたほうがよさそうやな。

そうですね。実際に書類を書き始める前には「入園のてびき」をよく読んで、分からないところは第1希望の保育施設がある区の問い合わせ先(てびきの一番後ろに載っています)に確認してくださいね!

よーし、申請がんばるか~!